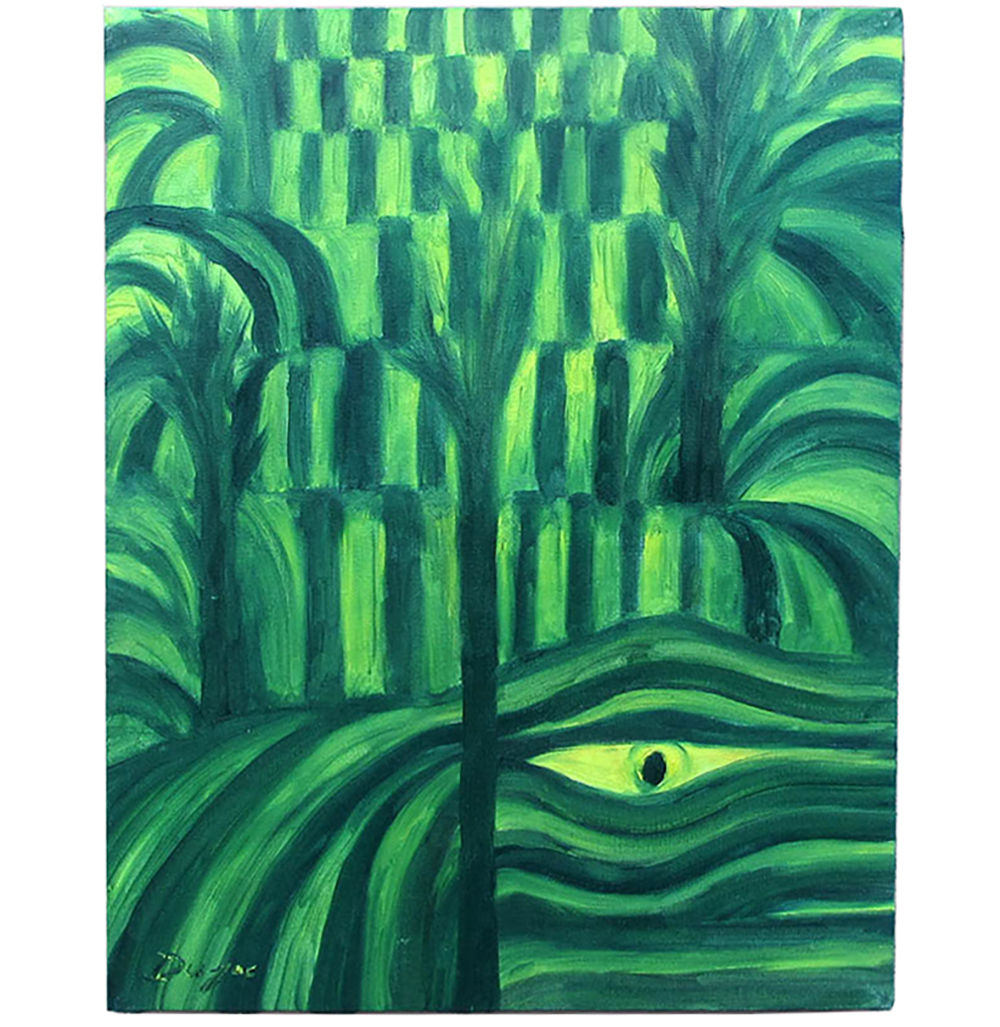

Boiúna

Óleo sobre tela, 202350 x 40 cm

Em Boiúna, a “cobra grande” das águas amazônicas não é contada — ela é pressentida. O quadro organiza a mata em faixas e colunas de verdes, como se o rio tivesse subido pelo tronco das árvores; no centro, um único olho emerge entre camadas ondulantes, vigília silenciosa. O mito vira paisagem-sinal: floresta, correnteza e serpente fundidas numa mesma respiração gráfica.

Veja também: Bauhaus folclore Modernismo

A Boiúna — também chamada cobra-grande, cobra negra, mãe-do-rio — é um mito amazônico de origem ameríndia, uma presença capaz de alterar o curso das águas e engolir o que navega distraído. Em Boiúna, esse imaginário não aparece como ilustração folclórica, mas como estrutura: uma paisagem construída para que o mito aconteça dentro dela.

A pintura organiza o espaço em uma arquitetura de verdes: troncos verticais e planos sucessivos lembram um bosque que vira grade, enquanto curvas largas atravessam a cena como correntes de rio — ou como o corpo da serpente se deslocando por baixo da superfície. É um trabalho em que natureza e geometria se encostam: a mata se torna padrão, e o padrão, ameaça.

O ponto de tensão é o olho: não um retrato do monstro, mas o indício mínimo que basta para mudar a leitura do quadro inteiro. A partir dele, cada faixa parece pele, cada curva parece músculo, e o que era paisagem se revela criatura — uma vigilância imóvel, porém ativa, como se a tela estivesse olhando de volta.

Há aqui uma clareza moderna e construtiva (próxima da síntese modernista e de um vocabulário “bauhausiano” de organização formal), mas filtrada por um tema ancestral: o mito como força do território. O resultado é uma Boiúna que não precisa se mostrar inteira para existir — ela está na ordem das formas, na repetição, na sensação de correnteza sob a pintura.